Andreas Kressig investit Halle Nord du vendredi 22 janvier au dimanche 14 février 2021.

Il est parfois possible d'apercevoir l'artiste sortir de sa résidence entre 17h et 19h.

THE THING

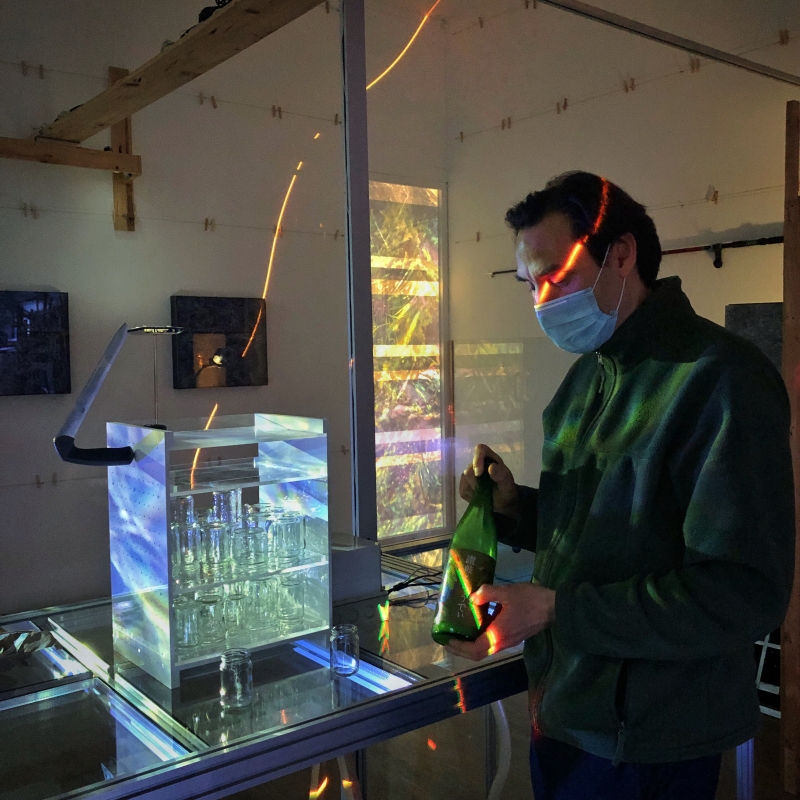

Il y a l’entrée, la cuisine, le bureau, le salon, la chambre à coucher… A travers les vitres donnant sur le passage des Halles de l’Île, on peut deviner la fonction de chaque pièce d’après certains indices, des détails en perspective, éclairés de nuit par des faisceaux de lumières multicolores, sorte de Disco désertée.

Depuis fin décembre, Halle Nord fait l’objet d’une occupation discrète et progressive. Un appartement y est désormais visible de l’extérieur, tel un espace semi-matérialisé. Le bâtiment-île qui abrite le lieu avait été édifié au XIXe siècle pour accueillir les abattoirs ultra modernes d’une Genève qui se voulait Ville Ouverte. L’appartement « nuagique » – Cloud Flat – d’Andreas Kressig semble, lui, conçu comme un aménagement bio-technologique séparé du monde extérieur par une membrane protectrice.

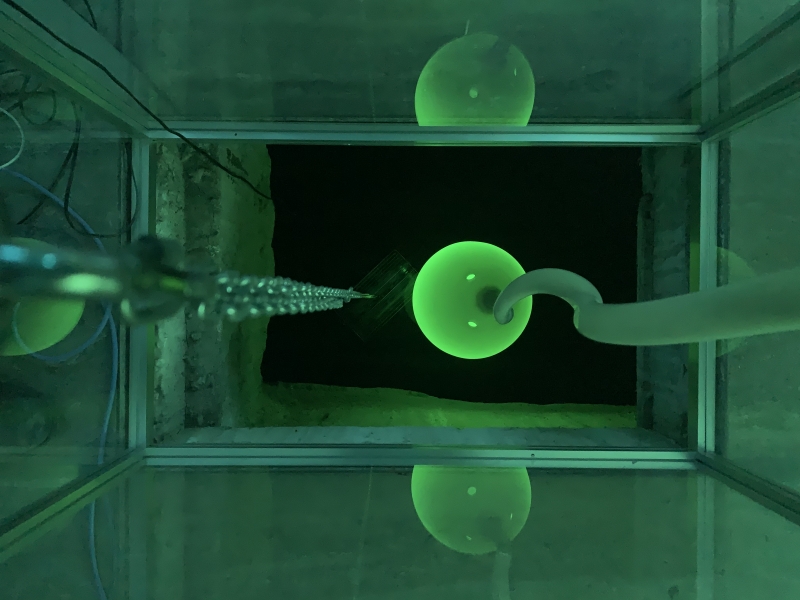

Le loft se révèle en transparence. Barres verticales, paravents, conduites électriques surélevées, étagères/séchoir, meubles divers délimitent de manière discontinue et allusive les différents espaces, tels des visualisations 3D d’architectures virtuelles évocatrices de constructions « autres » : Japonaise ? Spatiale ? Sous-marine ? Post-apocalyptique ? Comme dans ses autres projets, Andreas Kressig a composé cette « improvisation » – terme qu’il préfère à celui d’« installation » – à partir de la spécificité du lieu. La salle étant construite au-dessus de l’eau, l’habitation est dès lors organisée autour d’un âtre aquatique, consistant en un puit donnant sur les flots et servant de garde-boire. Lorsqu’il pleut, le cliquetis des gouttes réverbéré par le sous-sol inondé plonge la pièce dans une atmosphère méditative. En cas de crue du Rhône, le kayak cryogénique permet d’échapper à l’inondation… Une propension à aménager un lieu en espace de sur-vie, en intégrant l’aléatoire et le hasard.

Matériaux trouvés sur place, typologies architecturale et acoustique du lieu, objets préexistants ou conçus pour l’occasion : ces éléments regagnent une raison d’exister là – dans le temps et dans l’espace de l’exposition – par la fonction imaginaire que l’artiste leur attribue. Prototypes hybrides dont il s’agirait d’appréhender la singularité inquiétante, ils témoignent d’un processus d’accrétion d’identités multiples, de strates d’histoires, d’existences passées. Transformés, augmentés, « pimpés » selon un principe audacieux d’obsolescence recyclée, ils semblent découler d’expérimentations d’une intelligence artificielle animiste laissée à elle-même, qui observerait avec curiosité les mutations et parasitages entre nature et technologie : couche de revêtement métallique nervurée de veines innervant l’embarcation/lit/sarcophage, imbrication du métal et de la soie de la chaise roulante capsule ; coiffe en hexagones de cuir presque végétalisés ou minéralisés depuis la fin de leur existence en tant que ballon de football. L’altération par le temps, l’atmosphère, l’air, l’humidité, la lumière fait partie intégrante de l’ensemble. La collecte puis la dissémination de marrons – ou de grêlons, ou de glaçons – après leur chute intègre leur dessèchement, leur atrophie comme potentiel de transformation créatrice.

Déposés dans ce cloud étonnamment matérialisé en une sorte de Mind Mapping, de cartographie mentale, ils s’intègrent dans un réseau de communication crypté, autonome, comme autant d’indices d’une archéologie anticipatrice, d’un récit ouvert laissant le visiteur libre de former des associations d’idées au gré d’analogies formelles, mentales, lexicales. Oblique sécante entre la planéité du flat et l’immatérialité du cloud – nuage de données, champignon nucléaire, stratus genevois –, la toile – élément récurrent chez Andreas – opère aussi bien comme tissage, mise en relation, que comme entrave, piège, menace envahissant l’espace. Il y a ce qui est visible – la partie émergée de l’iceberg – lumineux, chatoyant, séduisant, et ce qui est inaccessible – le darknet, l’underground.

Telles les diodes d’un serveur informatique géant en plein processus de calcul, les filaments lumineux qui sondent l’espace à travers leurs réfractions, reflets et ombres projetées, donnent forme à des éléments visuels autonomes, pulsants, vivants. Autant de lucioles qui résistent, comme la persistance d’un contre-pouvoir festif occupant quelque recoin urbain[1].

La notion d’isolation est fréquemment avancée pour vanter la qualité d’un logement. Isolation sonore, thermique, mais aussi, tel un acte manqué sémantique, isolation sociale. Or, si l’appartement de l’artiste semble avoir une existence propre, indépendamment de la présence humaine, il invite néanmoins le visiteur à explorer l’espace, à l’intégrer avec son corps, même maladroitement, même en restant sur ses gardes. Comme dans d’autres pièces réalisées auparavant, l’environnement se présente comme un cadre pour expérimenter d’autres manières de « faire » corps avec des éléments aliens. Habitat-terrier ultra fonctionnel calé au centimètre près, les déplacements y sont contraints par des obstacles jonchant le sol, par l’étroitesse de certains passages aux angles acérés, où le visiteur semble devoir se faufiler comme dans une tranchée. Une mise à l’épreuve physique mais aussi culturelle : est-ce que je peux vraiment me coucher dans ce vaisseau argenté suspendu ? Ou monter dans cette capsule roulante ? Accepter les boissons et aliments qui me sont offerts ?

Andreas Kressig apporte volontiers explications et éclaircissements enthousiastes quant aux différentes fonctions et particularités du lieu. « Ici c’est le frigo, là, la chambre de jeu. Ca c’est un Airbus A380 solaire, là un casque de contrôle. » L’affirmatif s’impose. Ce n’est pas « comme si », « c’est », simplement. Par l’imaginaire, cette halle devient un habitat qui, bien que sur-équipé en technologies encore inconnues, s’apparente, somme toute, d’avantage à une cabane ou à un refuge évolutif et interactif capable de s’ajuster, par homéostasie, aux variations d’un environnement potentiellement hostile. Précaire, éphémère, il demande à être activé par une convivialité ritualisée : cérémonie du thé, dégustation d’aliments étranges, écoute de musique et discussions, installés sur la moquette raie manta orange, ou réunis autour du puit.

Résidence non identifiée immergée dans le flux urbain, le cloud flat contourne avec poésie et humour l’injonction au confinement du « restez chez soi ». Habiter un espace d’art sur la voie publique contribue ici à prendre position, déplacer son point de vue et reconvoquer un possible presque oublié, voire pénalisé : celui d’une expérience culturelle commune.

Maud Pollien

[1] La référence aux lucioles comme métaphore des résistances possibles convoqué par Pier Paolo Pasolini et réaffirmé par Georges Didi-Huberman me tenait à cœur. Initialement publié dans le journal Corriere della sera le 1er février 1975 sous le titre « Il vuoto del potere in Italia » (« Le vide du pouvoir en Italie »), l’essai de Pasolini proposait la métaphore écologique de la disparition des lucioles dans les campagnes italiennes sous l’influence de la pollution de l’environnement, pour déplorer la disparition de formes de contre-pouvoirs face à la résurgence du fascisme sous une forme renouvelée. Didi-Huberman contestera cette déclaration pessimiste dans son ouvrage de 2009 en argumentant que, tout comme les lucioles, les formes de résistance n’ont pas disparu, mais qu’elles sont cachées, et qu’il s’agit de les relocaliser et les identifier en changeant d’angle de vue.

Pier Paolo Pasolini, Écrits corsaires, Paris, Flammarion (Champs arts), 2009, p.180-189. Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles, Paris, Minuit (Paradoxe), 2009.

Avec le soutien du Département de la culture et du sport de la Ville de Genève.

Portrait : Isabelle Meister

exposition visible depuis l'extérieur.